1.はじめに

領域間交流を目指したラボローテション制度を活用して、B01班の冨田知志准教授(東北大学)の研究グループの特任助教である私が、B02班の能崎幸雄教授(慶應義塾大学)の研究室に計2週間滞在しました。本ラボローテーションでは、第一ターム(7/14~7/18)と第二ターム(7/28~8/1)の2回に分けて滞在しました。これは、作製したデバイスを一度持ち帰り、自らの研究施設で評価する期間を設けることで、ラボローテーションをより効果的に機能させることを目指したためです。本滞在では、私が研究している時間変調メタマテリアルと、能崎研究室が専門とする表面弾性波(SAW)デバイスを融合させることを目的としました。

2.デバイスの設計と作製

滞在に先立ち、能崎教授と山野井専任講師とオンラインで議論し、デバイスのおおよその構造を決定しました。第一タームでは、この議論を基に詳細設計を詰め、デバイスの作製に取り掛かりました。

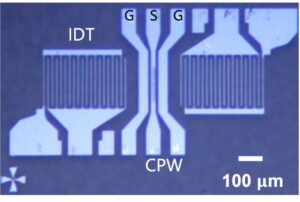

能崎研究室で過去に実績のない条件での試作となりましたが、山野井専任講師の協力のもと、何度かの条件調整を経て、SAWを用いて透磁率と誘電率を変調する時間変調メタマテリアルデバイスの試作品が完成しました。このデバイスでは、図1に示すように、SAWを励起・検出する櫛形電極の間に、磁性体であるニッケル(Ni)と平行伝送線路(CPW)が配置されています。SAWが伝搬し、CPW下部の基板が伸縮することで誘電率が周期的に変化することが期待されます。さらに、Niの磁歪効果によって有効磁場が周期的に印加され、Niの透磁率も同時に変化させることが期待されます。CPWを流れるマイクロ波は、これらの誘電率あるいは透磁率の変調を受けることで、周波数変換されることが期待されます。

図1: 作製したデバイス

3.第一タームの成果と課題

能崎研究室のプローバー評価システムを用いて作製したデバイスを評価した結果、設計した櫛形電極の共振周波数とその高調波周波数で表面弾性波が励起されていることが観測されました。これは、NiやCPWを十分に通過するSAWが励起されていることを示しています。

第一タームの後、作製したデバイスを東北大学に持ち帰り、多元物質科学研究所の岡本研究室の評価システムを用いて、マイクロ波の周波数変換観測を試みました。デバイス通過後のマイクロ波に周波数が変換された波が含まれることが明らかになりました。しかし、信号強度が不安定であったため、変換波の起源を特定するには至りませんでした。

4.第二タームでの改良と現在

第一タームでの結果を踏まえ、第二タームでは信号強度の安定化と変換波の起原解明を目指し、線路材料や磁性体の形状の改良、基板の選定を行いました。新たに作製したデバイスは、第一タームのものと同様に、表面弾性波が励起されていることが確認されました。また、表面弾性波によるスピン波の励起も観測されました。現在、このデバイスを持ち帰り、東北大学にて評価を進めています。

5.滞在を終えて

能崎研究室への滞在中には、他の研究室を訪問させていただき、また能崎研究室のゼミにも参加させていただくなど、大変充実した日々を過ごしました。特に、能崎教授と山野井専任講師に実験結果について議論する時間を取っていただいたことで、本課題への理解を深めることができました。滞在を2回に分け、東北大学での評価期間を設けたことで、この議論の時間がより有意義なものになったと感じています。

今回、第一タームと第二タームの間を1週間に設定したため、東北大学での評価はかなり時間に追われる結果となりました。滞在を分割することはラボローテーションを有効に機能させる良い手法ですが、今後同様の計画を考えている方には、期間に余裕をもって設定することをお勧めします。

最後になりますが、今回快く滞在を受け入れてくださった能崎教授と山野井専任講師、滞在中にご協力いただいた中山さんをはじめとする研究室の皆様、そしてこのような素晴らしい機会を提供してくださった本領域の皆様に心より感謝申し上げます。

図2:実験の様子