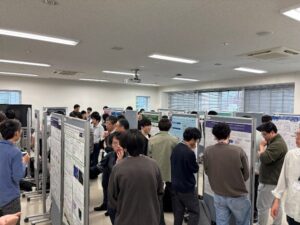

2025年5月22日~23日に東北大学片平キャンパス ナノ・スピン総合研究棟4階カンファレンスルームで第2回領域会議が開催されました。今回は、計画研究班に第1期(2025-26年度)の公募研究班を加えた115名の領域メンバーが参加しました。会議の冒頭では、領域内の研究連携をさらに推進するため、若手研究者によるラボローテーション制度の積極的な活用や、各班の研究シーズやニーズを調査して班間の合同研究会を企画するインターフェイス研究員の募集について領域代表から説明がありました。その後、A01~C01班の全ての計画研究班メンバー25名から最新の研究成果報告と今後の展開について講演があり、さらに公募研究班の代表者22名から2年の研究期間で実施する研究計画と達成目標について講演がありました。講演では、それぞれのメンバーが保有する実験設備や測定技術、興味対象についても紹介があり、領域内での共同研究の可能性について広く議論されました。領域会議初日には計画研究班、公募研究班に所属する若手研究者と学生37名がポスター発表を行い、各所で白熱した議論が展開されていました。ポスターセッションでは、マグノン崩壊、カイラルフォノン、スピン流、トポロジカル磁性体、非相反輸送など、計38件の先駆的な研究成果が発表されました。理論・実験の両面から新奇物性を追究する多様なアプローチが展開され、領域内の活発な交流が促進されました。ポスター発表後には、同キャンパス内のさくらホールにて懇親会が開催され、仙台のご当地グルメに舌鼓を打ちながら、領域内で複数の班にまたがった共同研究・研究会開催や研究会や別の学術変革領域研究との合同研究会の開催について具体的な意見交換がされました。2日間の会議では、領域のロゴマークやキメラ準粒子を模したキャラクターも紹介され、学会発表などで広く活用することによりキメラ準粒子の概念を国際的に浸透させたい旨の話がありました。参加者からは、今回紹介されたキメラ準粒子以外についてもキャラクター化の要望が上がりました。なお、2日間で47件の講演と37件のポスター発表を行うタイトなスケジュールであったため、講演時間が計画研究班で12分、公募研究班で8分と短く、質疑応答時間も複数の発表に対してまとめて行うなど議論を十分に深めることが難しい状況でした。一方で、領域メンバーの全員が発表することで相互理解が大きく進展し、研究連携の加速に向けて役に立ったとの意見もあり、次回の領域会議の講演形態や開催日程の検討に生かしたいと考えています。(文責:能崎幸雄)